【编者按】在70余年的办学历程中,南京理工大学始终传承“哈军工”优良传统,坚持“工程精英、社会中坚”的人才培养目标,培养了一大批两院院士、将军和治国栋梁等知名校友,为党和国家事业发展提供了重要人才支撑。为了进一步发扬南理工精神,彰显南理工校友对党忠诚的政治品格、刻苦攻关的坚韧意志、勇立潮头的创新能力,党委宣传部特推出“理赞•校友”栏目,通过展现部分校友的奋斗历程,号召广大师生校友携手共进,共同谱写学校高质量发展的崭新篇章。第一期刊发《刘勇:立强国之“志”,铸护国之“甲”》。

内蒙古包头被誉为塞北名珠与草原钢城。在连绵起伏的大青山脚下,一座功勋卓著的大型军工企业就坐落在风吹草低见牛羊的茫茫大草原深处。这便是617厂,现为中国兵器工业集团内蒙古第一机械集团有限公司(简称内蒙一机)。建厂70年来,该企业一路辉煌,为我军地面武器装备的建设发展,为维护国家和平安全做出了不可替代的突出贡献。

这里,不仅是中国最大的以坦克车、装甲车为代表的“钢铁洪流”研制生产基地,也是众多强军报国军工人成长的摇篮。在群星璀璨的内蒙一机科技人员群体当中,我校89届校友、中国兵器首席科学家、特种车辆设计制造集成技术全国重点实验室主任、高级工程师刘勇就是这样一位立强国之“志”,以使命担当铸“甲”护国的南理工人。

求学南理,得遇良师益友教诲

1985年,青春年少的刘勇怀揣着对知识的渴望以及对未来的憧憬,考入华东工学院(现南京理工大学),在光电技术系精密仪器专业开启了为期四年的专业学习。

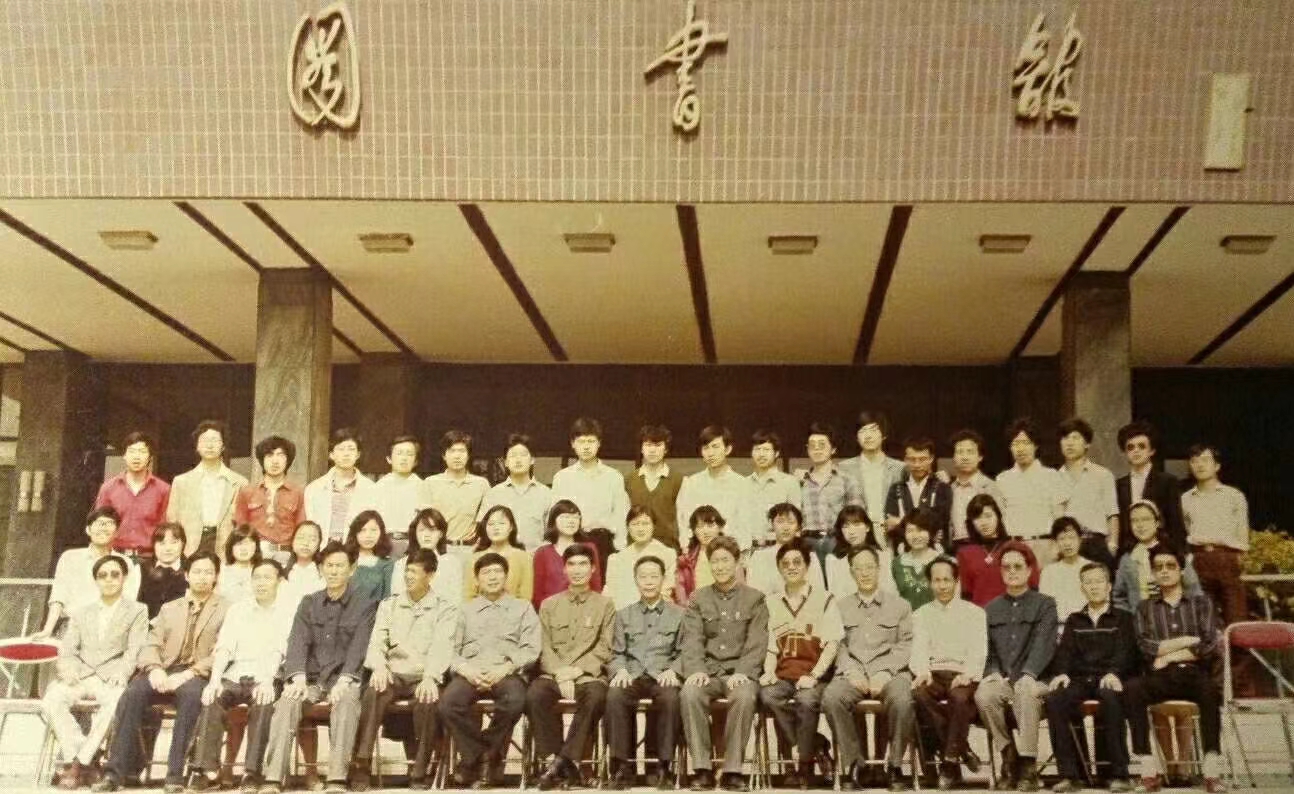

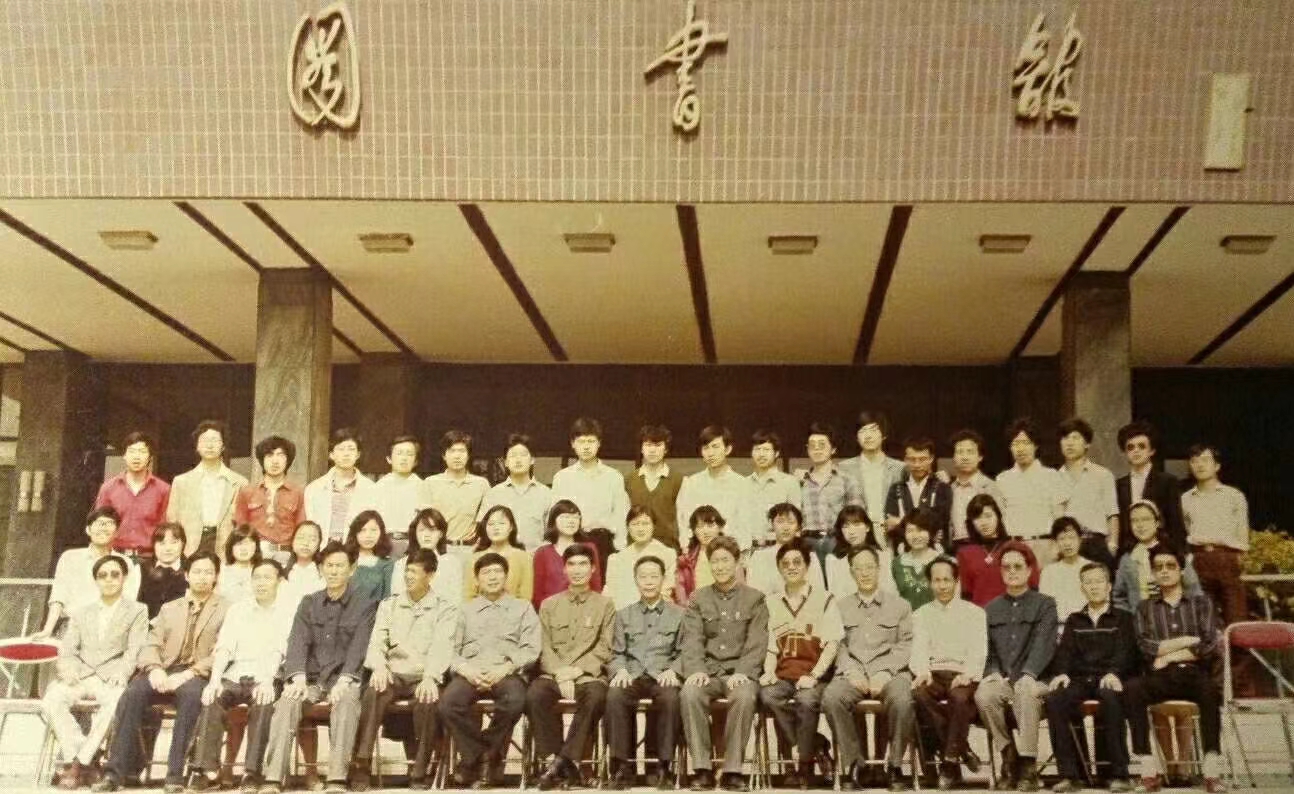

图为华东工学院光电技术系85911班毕业合影,三排左5位是刘勇

在刘勇的大学记忆里,时任光学课程教师的沈海龙教授是他学业上难以忘怀的一位良师。

“沈老师是我专业上的启蒙恩师,课堂上他总能将晦涩的光学知识以及深奥的原理跟实际应用紧密地结合起来,这种独特的教学风格让我在专业学习上受益匪浅。记得在讲解光学仪器原理时,他从武器装备的观瞄系统切入,通过生动案例,让我们深刻理解光学原理在军事领域发挥的重要作用。”刘勇说,“除了课堂上引人入胜的生动讲解,沈老师还积极引导我们独立思考、鼓励大家大胆质疑、勇于探索各类新知识与新理论。这种探究式的学习方法让我们受用终身。”刘勇如是说。

“大学毕业时,沈老师在得知我想在相关领域有更进一步的发展时,便将我推荐给他在617厂工作的同学,热心地为我打开了职业发展的大门。”刘勇充满感激地表示。

除了沈海龙老师,时任年级辅导员的柏连发学长也是刘勇大学时代另一位重要的人生益友。

“柏学长不仅时常关心我们的学习,还注重培养大家的综合素质。每天清晨,他都会带领我们长跑,锻炼我们的意志。在专业上,他也是处处以身作则,利用业余时间不断地钻研业务,为我们树立了良好的榜样。此外,学长还会经常地组织各类课余活动,增进了同学之间的友谊,培养了我们的团队协作精神。在学长的教育影响下,我学会了如何在忙碌的生活中保持积极心态,以及如何与他人建立良好的关系。这些宝贵的品质,在我日后的工作中发挥了重要作用,帮助我从容应对各种困难与挑战。”刘勇深情地回忆道。

赓续传承,感悟母校精神力量

在南理工求学期间,刘勇度过了一段难忘的青春时光。他在不断夯实专业基础,努力拓展综合素质的同时,也深深地被这所大学独有的精神文化特质所感染。他表示,每每回想起校园生活的点滴,镌刻于二道门上的“团结、献身、求是、创新”的八字校风便时常出现在脑海里,让他心潮起伏、思绪万千。

“母校的办学历史可追溯到新中国成立的最高军事工程学府——中国人民解放军军事工程学院炮兵工程系。或许正是基于这段特殊的历史渊源,南理工才积淀出如今深厚的军工文化底蕴,孕育了鲜明的大学精神品质。”刘勇向记者表示。

在校期间,八字校风时常激励着像刘勇这样的青年学子勤奋学习,刻苦钻研。他告诉记者:“为了打牢专业基础,学校为我们设置了各类丰富且具有理论探究深度的专业课程,如工程数学、各类应用科学课程等。在老师们循循善诱的教育与悉心引导下,我们才得以在知识的海洋中自由地探索,并深入交流研讨各类学术问题。”

与此同时,校园里浓郁的军工文化氛围,也让刘勇深刻地意识到肩负的使命。在这种大学精神文化潜移默化地影响下,刘勇逐渐养成了严谨的治学态度,并抱定了献身国防事业的人生志向。

刘勇坦言:从学校毕业后,以“团结、献身、求是、创新”为内涵的母校精神始终在引领并贯穿于他的科研生涯。他向记者进一步解释道:在国防工业总体领域,“团结”是团队攻克技术难题的基础,大家只有精诚团结,紧密合作,才能最终实现科研目标;而“献身”则让他能不计较个人得失,全身心地投入到国防科研事业当中;此外,“求是”也是作为科研人员必备的一种素养。在科研过程中只有抱定求是的态度才能确保研究成果的真实可靠;随着世界范围内科学技术的迅猛发展,面对不断变化的战争形态,只有持之以恒地开展“创新”才是推动国防科技不断发展的不竭动力。

如今,“创新”早已成为了刘勇扎根军工科研事业,勇攀科技高峰的精神之源,让他一次次地在工作中超越自我,追求卓越。

铸甲护国,践行强军兴国使命

1989年,刘勇以优异成绩从华东工学院毕业,满怀献身国防的一腔热情,来到了617厂从事研究设计工作。让他倍感幸运与自豪的是,作为“一五”时期投资建设的国内首个大型坦克装甲车辆工厂,617厂专业门类齐全,科研实力雄厚,在国防工业体系中占据着重要地位。浓厚的科研氛围加之所学专业与617厂的工作高度契合,来这里不久,刘勇便很快熟悉并融入工作之中。

科学研究的道路从来都不是一帆风顺的,期间可能要经历无数的失败与挫折。

记者了解到,在武器装备研发的过程中,新理论新技术向工程应用转换时常会面临诸多难题。以中重型轮式装甲车辆研发为例,国内在该领域的设计理论和方法几乎空白,系统部件集成融合难度超乎想象。动力系统、传动系统和防护系统整合时,兼容性问题很多,严重限制了车辆整体性能。为攻克这些技术难题,刘勇和团队成员广泛查阅国内外资料,利用图书馆、专业数据库等渠道收集相关信息。一次在与高校间的合作交流中,刘勇受到启发,创新性地提出一套系统融合理论。经过反复模拟测试、持续优化参数,一套完整的设计理论和方法逐步建立起来,极大地提升了系统部件的集成融合水平,为我国轮式装甲车辆的发展筑牢了根基。

“只要坚定信念,积极探索创新,就没有克服不了的科研难关。”刘勇深有感触并且语气坚定地表示。

从事科研工作近40年,刘勇始终秉持着严肃认真的科学态度。他说,在每一个项目中,从设计到测试,每一个环节都严谨对待,不容许丝毫马虎。例如在某武器装备的火控系统研发中,对每一个参数都进行反复验证,才能确保系统的准确性和可靠性。此外,在武器装备研制过程中,刘勇强调兼具全局意识与细节把控能力的重要性。唯有如此,才能既从整体着眼,考虑装备的整体性能和作战需求,又关注细节,不放过任何一个可能影响装备质量的小问题。

时光荏苒,如今已成长为中国兵器首席科学家的刘勇,在承担更多更重科研任务的基础上,也在国防科技工业领域发挥出更大更广的作用。在武器装备型号研制方面,他聚焦轮式装甲装备,带领团队参与了多个轮式装甲装备型号的研制工作。作为特种车辆设计制造集成技术全国重点实验室主任,刘勇还参与了大量基础、前沿及前沿应用的研究工作。通过在基础理论、关键技术、前沿应用等方面展开深入研究,推动特种车辆技术不断创新发展,为我国国防装备现代化建设提供有力支撑。

作为从南理工走出的优秀校友,刘勇对于母校的培养常怀感恩之心。对于正在求学的学弟学妹们,刘勇真诚地希望他们珍惜在校时光,扎实学习专业知识,勇于探索未知领域。而对于即将走向工作岗位的青年学子,刘勇则谆谆告诫他们惟有将个人的职业发展与国家的需求紧密结合起来,通过不间断学习新知识、新技能跟上时代的步伐,应对日新月异的科技浪潮,努力为社会发展贡献力量

……

胸怀强国之志,刘勇在自己的领域内锤炼强国之技,在强军兴国的征程上攻坚克难,勇建强国之功,为母校赢得更大的荣光。